Pearl-Index und Sicherheit beim Verhüten

Um die verschiedenen Verhütungsmittel nach ihrer Sicherheit bzw. Wirksamkeit zu bewerten, wird standardmäßig der “Pearl-Index” herangezogen. Doch was kann uns dieser Index sagen, wie errechnet man ihn und sind diese Berechnungen wirklich so zuverlässig? Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen rund um das Thema Pearl-Index.

Was ist der Pearl-Index?

Der Pearl-Index versucht, eine Aussage über die Sicherheit eines Verhütungsmittels zu treffen. Er interpretiert die gesammelten Daten eines bestimmten Verhütungsmittels dabei so, dass aufgezeigt werden kann, wie viele von 100 Anwenderinnen im Laufe eines Jahres trotz Verhütungsmittel schwanger wurden.

So sagt ein Pearl-Index von 2 also aus, dass 2 von 100 Frauen – trotz Anwendung eines bestimmten Verhütungsmittels – innerhalb eines Jahres schwanger wurden. Man spricht dann auch von einer „Versagerquote“ von 2 %.

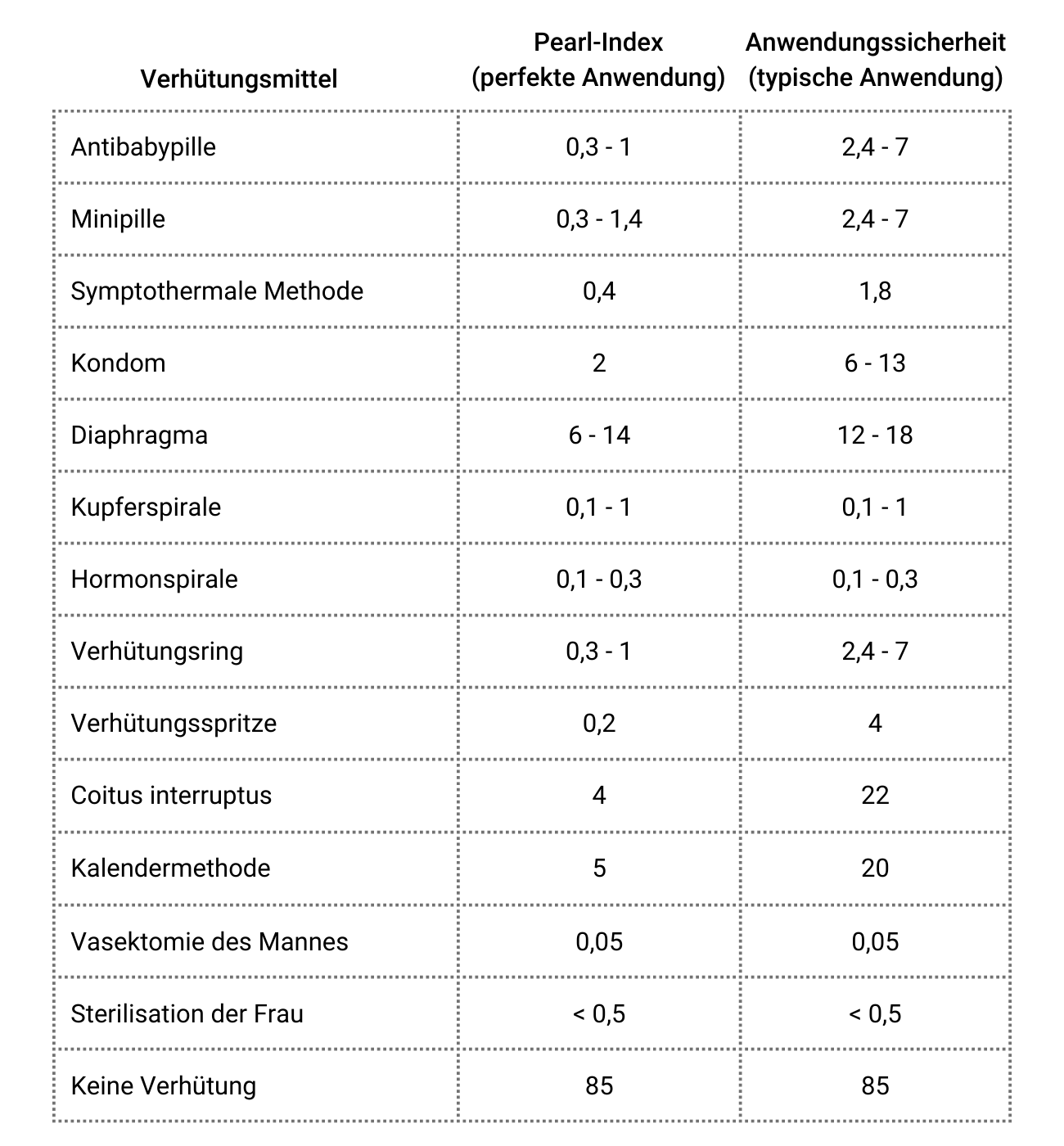

An dieser Stelle sei gesagt, dass kein Verhütungsmittel einen Pearl-Index von 0 aufweist. Mit anderen Worten: Egal, für welche Verhütungsmethode Du Dich entscheidest, es besteht immer ein Risiko, bei Verkehr schwanger zu werden. Dennoch sind einige Verhütungsmethoden erheblich sicherer als andere und können durch den Wert des Pearl-Index vergleichbar gemacht werden. Eine Übersicht verschiedener Methoden und ihre Sicherheit laut Pearl-Index findest Du weiter unten.

Wie wird der Pearl-Index berechnet?

Je niedriger der Pearl-Index, desto höher der Schutz eines Verhütungsmittels. Doch wie lässt sich der Pearl-Index überhaupt berechnen?

Bei der Berechnung wird von 1200 Anwendungsmonaten (100 Frauen innerhalb eines Jahres) eines Verhütungsmittels ausgegangen. Der Index findet nun also heraus, wie viele von diesen 100 Frauen innerhalb eines Jahres unter Benutzung des jeweiligen Verhütungsmittels schwanger wurden.

So lässt sich beispielsweise sagen: Bei einem Pearl-Index von 2 sind 2 von 100 Frauen in einem Jahr schwanger geworden. Beträgt der Pearl-Index beispielsweise 0,05, so ist eine von 2000 Frauen innerhalb eines Jahres schwanger geworden.

Das trackle Webinar

Du willst mehr über den Eisprung, Deinen Zyklus und trackle erfahren? Dann besuche jetzt unser kostenloses Online-Webinar!

Es erwarten Dich jede Menge spannende Informationen!

Perfekte Anwendung vs. typische Anwendung

Auch wenn der Pearl-Index in der Theorie einen guten Anhaltspunkt zur Vergleichbarkeit liefert, hat er jedoch einen Haken: Seine Angaben beziehen sich in den meisten Fällen auf die perfekte Anwendung eines Verhütungsmittels, auch “Methodensicherheit” genannt.

In der Realität gibt es allerdings viele Faktoren, die die perfekte Nutzung der Verhütung beeinflussen können, zum Beispiel die regelmäßige Einnahme, Wechselwirkungen bei Medikamenten, Einfluss von Krankheiten und generelle Fehler bei der Benutzung.

Um diese alltagsähnliche Nutzung eines Verhütungsmittels also so realitätsnah wie möglich zu vergleichen, sollte auch der Wert der typischen Anwendung (oder auch “Anwendungssicherheit”) herangezogen werden.

Pearl-Index bei hormonellen Methoden

Zu den hormonellen Verhütungsmethoden zählen zum Beispiel die Antibabypille oder die Hormonspirale.

Im Jahr 2023 wurde die Pille erstmals als die am häufigsten verwendete Verhütungsmethode vom Kondom abgelöst. Dies bestätigt eine repräsentative Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bei der sexuell aktive Männer und Frauen in Deutschland zu ihrem Verhütungsverhalten befragt wurden: Nur noch ca. 38 % der verhütenden Befragten gaben an, dass sie oder ihr*e Partner*in die Pille einnehmen.

Laut Pearl-Index hat sie eine Versagerquote von 0,3 – 1 % und zählt damit zu den sichersten Verhütungsmitteln bei perfekter Anwendung. Diese Sicherheit hat allerdings auch einen hohen Preis, denn die Liste der Nebenwirkungen ist lang: Gewichtszunahme, Thrombosen, hormonell bedingte Stimmungsänderungen, Migräne oder Übelkeit sind nur einige der vielen möglichen Nebenwirkungen.

Bei der typischen Anwendung schneidet die Pille außerdem nicht so gut ab. Das liegt daran, dass zum Beispiel eine unregelmäßige Einnahme, Wechselwirkungen bei Medikamenten oder Magen-Darm-Erkrankungen die Wirkung des Hormonpräparates erheblich beeinträchtigen können.

Auch die Hormonspirale gehört zu den hormonellen Verhütungsmitteln. Zwar können durch das Einsetzen durch eine*n Gynäkolog*in Anwendungsfehler vermieden werden und ihre typische Anwendung ist somit genau so sicher wie die perfekte Anwendung. Durch die Wirkung mithilfe von synthetischen Hormonen können hier jedoch ebenfalls erhebliche Nebenwirkungen auftreten.

Die weit verbreitete Annahme, die Verhütungswirkung der Spirale oder des Verhütungsrings seien nur “lokal”, ist übrigens falsch:

Die künstlichen Hormone werden über die Schleimhaut in den Blutkreislauf abgegeben und verteilen sich so im ganzen Körper.

Pearl-Index bei natürlichen Methoden

Leider ist die Annahme weit verbreitet, dass natürliche Verhütung sehr unsicher und eigentlich nur zur Familienplanung geeignet sei. Dass natürliche Verhütung im Allgemeinen als sehr unsicher empfunden wird, liegt leider an der Verbreitung sehr unsicherer Methoden wie zum Beispiel der Kalendermethode oder dem Coitus interruptus. Wie man anhand der Versagerquoten von bis zu 22 % sehen kann, sind solche Methoden völlig zu recht verpönt und nicht zur Verhütung geeignet.

Eine weitere unsichere Methode der Natürlichen Familienplanung (NFP) ist die Temperaturmethode, die nur auf der Beobachtung der Basaltemperatur beruht und aus diesem Grund nicht zur Verhütung empfohlen wird. Wichtig: die Temperaturmethode ist NICHT die symptothermale Methode und darf nicht verwechselt werden!

Die symptothermale Methode (STM) ist die sicherste NFP-Methode, bei der neben der Basaltemperatur noch ein weiteres Körperzeichen (Muttermund oder Zervixschleim) beobachtet wird. Bei perfekter Anwendung kommt die STM auf einen Pearl Index von 0,4. Auch bei der typischen Anwendung, bei der Nutzer*innenfehler mit eingerechnet werden, hat sie eine Versagerquote von lediglich 1,8 und ist somit sogar sicherer als die Pille. Dabei kommt die Methode völlig ohne Nebenwirkungen, künstliche Hormone oder Kupfer aus. Du siehst: Eine sichere und hormonfreie Verhütungsmethodegibt es also!

Seit 2024 wird die symptothermale Methode in der neuen Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) offiziell als sichere, natürliche Verhütungsmethode empfohlen.

Hormonfreie Verhütung mit trackle

Die symptothermale Methode beruht auf bestimmten Berechnungsregeln, welche durch mehrere unabhängige Studien erforscht und festgelegt wurden. Um die symptothermale Methode sicher und korrekt anzuwenden, müssen diese Regeln korrekt angewendet und ausgewertet werden.

Und hier kommt trackle ins Spiel: Der trackle Zykluscomputer digitalisiert die symptothermale Methode und hilft Dir dabei, sie sicher und einfach anzuwenden. trackle ist extra dafür konzipiert, mögliche Anwendungsfehler in der Nutzung der symptothermalen Methode zu vermeiden und macht die Methode für die alltägliche Anwendung denkbar einfach: Der Sensor erfasst und überträgt die Temperaturdaten automatisch und wendet die Regeln immer korrekt an.

Du bist Studentin und suchst nach einer hormonfreien Alternative ohne Nebenwirkungen? Dann schau Dir doch mal unseren Studentinnenrabatt an!

Das trackle Webinar

Du willst mehr über den Eisprung, Deinen Zyklus und trackle erfahren? Dann besuche jetzt unser kostenloses Online-Webinar!

Es erwarten Dich jede Menge spannende Informationen!

Quellen:

- Diedrich, K. et al.: Gynäkologie und Geburtshilfe. 2. Auflage. Heidelberg. 2007

- Frank-Herrmann, P. et al.: Natürliche Familienplanung heute. Modernes Zykluswissen für Beratung und Anwendung, 6. Auflage. Heidelberg, 2020

- Verhütungsmethoden. Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung

- Der Pearl Index, Universitätsklinikum Tübingen – Department für Frauengesundheit

- BZgA-Studie: „Verhütungsverhalten Erwachsener 2023“

Dieser Artikel wurde zuletzt am 07.01.2025 aktualisiert.